《新建伯赠侯王文成公像》,明·沈俊绘 现藏于绍兴博物馆

人与天地万物本是一体

盖天地万物与人原是一体,其发窍最精处是人心一点灵明,风雨露霜、日月星辰、禽兽草木、山川木石,与人原只是一体。

人与天地万物是一个整体,这种一体,一方面是“一气”所构成,另一方面,在这一气构成的宇宙中,只有人心最精最灵,所以人心可被看做这一气构成的整个世界的“灵明”,它的理性,它的精神,它的良知。

由于把良知所安顿的躯体从小宇宙(人)放大为大宇宙(天地万物),因此作为宇宙结构成分的灵明或良知就不仅是人的良知,也可以看成草木、禽兽甚至瓦石的良知。

如果没有良知,人就不成其为人,宇宙就不成其为宇宙,作为宇宙成分的草木瓦石也就不成其为草木瓦石了。

天地人的这种一体性是有机的,没有人或人的良知,被破坏了原始有机一体性的天地,也就不再称其为原来意义上的天地了。

这里的良知不是指个人良知,而是人类的意识与精神;物也不是个别的事物,而是整个存在的万物。这个思想是以一种有机整体宇宙的观念为基础的。

去发掘和把握自己的本性

性一而已,仁义礼智,性之性也;聪明睿智,性之质也;喜怒哀乐,性之情也;私欲客气,性之蔽也。质有清浊,故情有过不及,而蔽有浅深也。私欲客气,一病两痛,非二物也。

王阳明指出,仁义礼智是性的本质规定,故说性之性;聪明睿智是天赋的材质,故说性之质;喜怒哀乐是性的发见形式,故说性之情;私欲客气是妨碍性的充分实现的障碍,故说性之蔽。

知行合一旨在纠正知而不行

知行合一之说,专为近世学者分知行为两事,必欲先用知之之功而后行,遂致终身不行,故不得已而为此补偏救弊之言。

阳明所面对的是这个事实:人们了解社会通行的道德准则,但并不依照这些准则去行动;明知为道德律令所禁止,却仍然违背禁令去行动。

阳明把这种现象归罪为宋儒知行观的错误引导,因而通过知行合一的学说批判知行脱节,希望以此补救偏弊。

其实,对于宋儒来说,行至少在理论上是更为重要的范畴。但是在朱子哲学,确实从整体上更凸显了“知”的重要性,强调理性对道德法则的了解是伦理实践的前提。

而在阳明,由于良知观念的预设,指导伦理行为的“知”是本心自然而有的,故更为强调行,因此在阳明哲学中知行观的解决与心理观有着内在的逻辑的联系,所以阳明也说,以心理为二故知行为二,以心理为一故知行合一,从而阳明知行观的基本精神是强调行,而不是强调知。

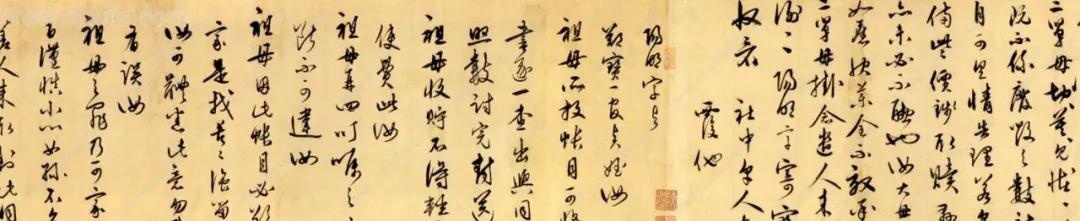

王阳明《与郑邦瑞尺牍》,现藏美国普林斯顿大学美术馆。

格物、正心、诚意,岂有内外彼此之分哉!

故格物者,格其心之物也,格其意之物也,格其知之物也。正心者正其物之心也,诚意者诚其物之意也,致知者致其物之知也。此岂有内外彼此之分哉!

格物不是指格外部事物,而是格作为意向对象的物,实质上就是正意念。

格物所说的正其意念之不正,这些意念都不是空的意念,都是发动而著于某种事物并具有某种内容的意念。

所谓格、致、诚、正,都是在主体自身上做工夫。

王阳明的格物论的特点在于,强调各种活动都是服务于明确的目的,有一个明确的统帅即“头脑”,这些活动只是作为实现这一目的的手段被承认,其意义并非独立的。

敬畏和洒落互相肯定、互相补充

惟夫不知洒落为吾心之体,敬畏为洒落之功,歧为二物而分其用心,是以互相抵牾,动多拂戾。

阳明认为,儒学传统中被肯定的“敬畏”境界并不是《大学》正心条目中所说的破坏了心体本然之正的恐惧愤怒的情绪,这种“敬畏”不是对于某一特定对象的畏惧。

它实际上是指《中庸》所说的“戒慎恐惧”,是一种自觉的防检和提撕,因而从经验主体的感受来说,戒慎恐惧并不给心灵带来任何动荡与不安,这也就是二程说的忧患中自有宁静。

同样,儒学传统中被肯定的“洒落”不是指肆意放荡,无所顾忌,而是指心灵自由的一种特征,是摆脱了一切对声色货利的占有欲和以自我为中心的意识,而达到的超越限制、牵扰、束缚的解放的境界。

不恰当的得失爱憎情如眼中蒙尘

心体上著不得一念留滞,就如眼著不得些尘沙。些子能得几多,满眼便昏天黑地了。

从心之本体说,良知与太虚同体,无一物能为良知障碍。但就心之发用说,人有私意掺杂,情有所著,便成滞碍,所以工夫上需注意保持心的自然流行,防止或克解情意念头的留滞不化,阳明说,这正像眼睛中不得有任何沙子滞留其中一样。

他强调,即使是好的念头也是如此。但是应注意,阳明这里并不是主张扫除一切念虑,使善念恶念都不产生,而是指善念恶念都不能“执著”。

不是说人心不应生善念,而是说一切念头都不应当“留滞”

道德修养不要教条主义

近日一种专在勿忘勿助上用工者,其病正在如此,终日悬空去做个勿忘,又悬空去做个勿助,漭漭荡荡全无实落下手处,究竟工夫只作得个沉空守寂,学成一个痴呆汉,才遇些子事来即便牵滞纷扰,不复能经纶宰制。

阳明认为,如果专以追求勿忘勿助为目的,不仅不能把握著意与不著意之间的平衡,而且只能回到沉空守寂的纯粹静默中去。

其最终结果是,在生活实践中仍然“牵滞纷扰”,人的应付环境的实践力量无任何改善反而被大大减弱。

致良知虽然并不以勿忘勿助为目的,但真正的致知却可以同时实现勿忘勿助。

因而,他不仅明确反对专在勿忘勿助上用工夫,而且强调工夫“只在必有事焉上用”。勿忘勿助是从属于必有事焉,甚至包含在必有事焉之中的。

平宁王《记功碑》

不要屈从于世俗偏见和客观权威

君子论学要在得之于心,众皆以为是,苟求之心而未合焉,未敢以为是也;众皆以为非,苟求之心而有契焉,未敢以为非也。

在心学的立场上,公众的普遍意见不能作为是非的标准和根据,圣人的箴言教训也不是是非的终极标准和根据。

是与非的判断原则和根据只是个体的“心”,每个人应当坚持用自己的理性和良心独立地判断事物。

感受本体和功夫、有和无之间的境界

有心俱是实,无心俱是幻。

无心俱是实,有心俱是幻。

前两句中,“有心”是指承认善恶及其分别为实有,故依知善知恶之良知,诚之以好善恶恶之意,实为为善去恶之事,这就是“有心俱是实”。如果把善恶的分别看成虚假的对立,认为善恶的分别是无意义的,这种看法就是“无心”,是错误的,所以是“幻”,这就是“无心俱是幻”。这是从儒家“有”的基本立场立论。

下二句中,“无心”指对事物不要有偏执或执著,否则便会引起种种心理障碍;“有心”指计较、执著之心。要否定作为执著之心的有心,而肯定作为不著意思的无心。

我今才做得个狂者的胸次

诸君之言,信皆有之,但吾一段自知处,诸君俱未道及耳。我在南都以前,尚有些乡愿的意思在,我今信得良知真是真非,信手行去,更不著些覆藏,我今才做得个狂者的胸次,使天下之人都说我行不掩言也罢。

王阳明认为,他在南京以前(即46岁以前)还有些“乡愿”的意思而到平藩之后,他才达到了“狂者”的境界,一切世俗的顾虑、计较、追求他皆已置之度外,率性而行、勇往直前、义无反顾。

作者:小北

编辑:景晨